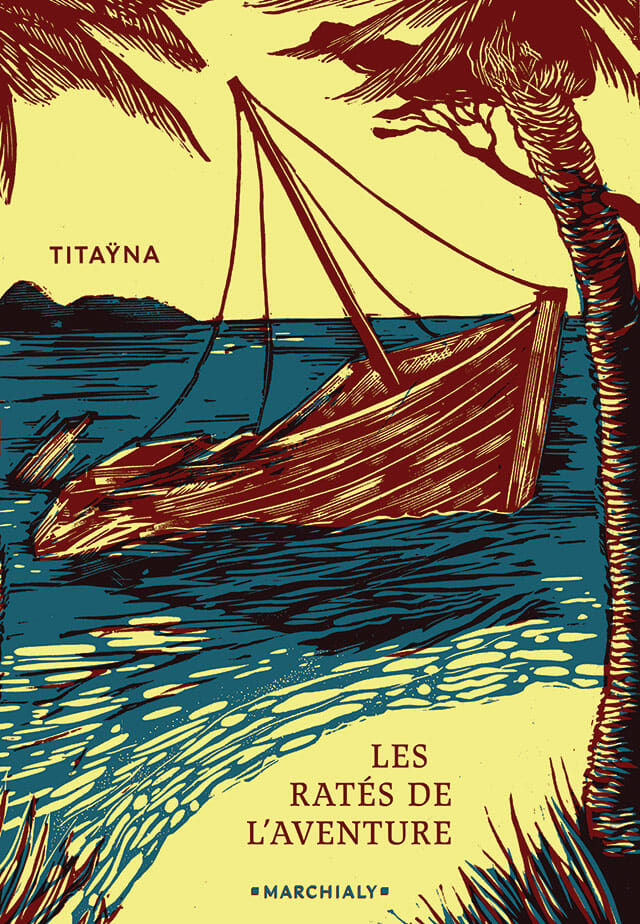

Extrait

À court d’argent, Titaÿna rejoint l’équipage d’une goélette, Belle, afin de continuer son voyage. Et quel équipage ! Ce sont cinq taulards que le capitaine a sortis des geôles. Titaÿna s’adapte rapidement à sa nouvelle vie de marin et à ses compagnons de route.

C’est à Faré que j’ai commencé à prendre les habitudes de ma nouvelle vie. Aussitôt que nous sommes à terre, je m’éloigne à la recherche d’une rivière ou d’un ruisseau. Je me déshabille et me lave, soit avec du sable, soit avec un morceau de savon chipé à bord. Je lave aussi mon pantalon et ma chemise. Si j’ai le temps, je les fais sécher au soleil pendant que je dors à l’ombre, sinon je les remets mouillés et ils sèchent sur mon dos.

Quand la Belle et son capitaine eurent terminé le travail qui les avait conduits à Faré, nous levâmes l’ancre et fîmes voile vers Raïatéa.

Par une nuit sans lune, nous abordons Uturoa qui s’annonçait en mer par une odeur de coprah. Derrière un Maori porteur d’une lanterne, je pars dîner chez le peintre Morillot, ancien officier de marine qui démissionna en découvrant l’Océanie.

« J’étais venu avec des galons, me dit-il. Puis j’ai cru à l’Aventure… Je l’ai ratée. Par bonheur, j’ai la drogue. »

Tard dans la nuit, quand Morillot eut allumé sa trentième pipe, je regagnai la Belle. Il pleuvait, je glissai sous l’averse et les crabes de terre fuyaient sous mes pas.

Désireuse de me sécher avant de me coucher sous une voile, je dégringolai dans le carré où devait dormir le capitaine afin d’y trouver une serviette ou un paréo. En me voyant, une Tahitienne, couchée avec lui, replia son bras sur ses yeux en criant : « J’ai honte. » Mais le capitaine a seulement tourné la tête : « Entre, mon fils ! Entre… Tu veux du linge sec ? Tu ne me gênes pas. »

La Belle nous emporte vers Bora-Bora. Nous avons à bord un fonctionnaire du ministère en inspection et l’île se prépare depuis trois mois à sa visite.

« Songe, me dit le capitaine, que seuls les premiers navigateurs ont pu voir dans ces îles ce que tu vas voir, et c’est la dernière fois que semblable liesse aura lieu. Il ne reste plus guère de terres à découvrir, mais ranimer un moment ce qui va mourir est une joie de qualité. Tu pourras te vanter d’avoir vu les derniers feux de l’Océanie, un spectacle plus sauvage même que ce que put admirer Loti en 1872 à la cour de Pomaré. »

La Belle avance contre les lames sur un océan d’écume. Un matin, devant nous se détache, sur fond de nuages, un décor de légende et de mystère, le rocher de Bora-Bora.

Lorsque la Belle, voiles larguées, entre dans la baie de Vaitape, les rocs à pic dont les têtes sont perdues dans les nuées nous entourent de leur hostilité.

Les chefs de district nous accueillent au bout d’un wharf de fortune et nous emmènent vers les musiques qui nous fatiguent au sortir de notre silence en mer. Quatre cents danseurs, hommes et femmes, nus sous des tutus de burao, la tête plantée de plumes de branches et de fleurs, se contorsionnent au rythme des sifflets de leurs chefs. La frénésie de leurs cris, la sauvagerie de leurs sauts et de leurs déhanchements me glacent de frissons.

Des filles, dont les seins en coupes apparaissent entre leurs cheveux couronnés de reva-reva, posent sur nos têtes des couronnes d’hibiscus, passent autour de notre cou des colliers de coquillages et de graines, à nos bras des guirlandes de tiaré, glissent derrière nos oreilles des bijoux de plumes, offrent sur nos genoux des objets tressés de pandanus.

Les danses ne s’interrompent jamais. La population de l’île a revêtu des jupes de paille dont le bariolage saute et tourne dans la lumière. Les musiciens tapent sur des tambours de bois, cognent sur des troncs creux, entrechoquent des boîtes de conserve emplies de cailloux.

Les tenues des chefs atteignent une fantaisie sans limites. L’un d’eux a planté sa tête de plumes, caché ses yeux derrière des lunettes noires, voilé sa nudité sous une jupe de burao, dont les pailles volent à chaque mouvement. Ses mollets sont serrés dans des fixe-chaussettes et ses pieds sont nus, car il tient à la main des souliers troués qu’il n’a pu enfiler. De son autre main, il brandit la carcasse d’un parapluie dont il ne reste que trois baleines. (La carcasse de parapluie est ici un luxe, car l’armature de fer est ce que l’indigène a trouvé de plus pratique pour fabriquer ses gnous-gnous ou petits harpons à plusieurs branches.)

Pas un geste ne détruit l’harmonie de la mise en scène du ballet dont les danseurs inventent pourtant des mouvements nés de leur hypnose. Les étoiles sautent, courent, se livrent à des acrobaties pour briller au détriment de leurs rivaux.

Pendant une heure, je regarde, mon immobilité ne pouvant s’arracher à la folie de l’atmosphère. Enfin, les chefs nous reconduisent à la Belle, s’installent sur le pont et la goélette longe les rives jusqu’à Famu, où l’on nous a préparé un festin.

Nous arrivons à l’heure chaude du jour, au milieu d’une excitation semblable à celle que nous avons laissée. À nouveau couronnés de fleurs, de reva-reva, de colliers, nous partons à pied sous les cocotiers, jusqu’à l’endroit où nous accueillent d’autres danseurs, vêtus de jaune d’or, enivrés d’une oteha (danse) d’un rythme sans égal.

Des fleurs et des mets dessinent sur le sol une table autour de laquelle nous nous asseyons sur une litière de feuilles. Des filles s’étendent près de nous en chantant et changent nos couronnes d’hibiscus contre des guirlandes de frangipanier dont le parfum trouble.

Autour de nous, danseurs et danseuses accroupis près des joueurs d’accordéon chantent en renversant leurs bustes et en tordant leurs bras, pendant que nous déjeunons.

La scène que nous vivons dans cette île en liesse, dont les habitants ont revêtu les costumes d’autrefois, ne dut être connue que des baleiniers qui descendaient vers les îles et prenaient part aux orgies de vin d’orange dans la jungle.

Je rejoins des régions connues par les rêves de mon enfance. La sérénité de ma joie s’épure dans la frénésie des danseuses dont les cheveux d’ombre deviennent l’or du soleil. Les chants des garçons, la folie du rythme, la sauvagerie de la musique, la mélancolie des voix m’engourdissent et je suis grise du parfum des tubéreuses noyées de sueur.

Sur place, étendus dans les fleurs, nous faisons la sieste et les heures passent coupées de sommeils sans frontières avec les réveils, jusqu’au moment où, sur le vert du lagon qui s’ombre d’or, la Belle nous ramène à Vaitape pour les réjouissances de la nuit.

Sous les flamboyants, danseurs et danseuses, depuis ce matin, sautent et tournent sans arrêt et des sorcelleries leur versent l’inconscience.

Nous nous étendons à nouveau autour des fleurs, des cochons rôtis et des poissons crus. La chaleur et les épices donnent soif, mais les filles versent l’alcool d’orange, en penchant sur nous leurs seins qui pointent.

Près de moi, couronnés de tiaré, ivres d’insouciance, de vin et de bonheur, les matelots de la Belle, mes compagnons, assassins et voleurs, accomplissent leur temps de prison.

Autour de nous, la fête continue dans la nuit sombre encore, car la lune se lèvera vers minuit. Les indigènes ont allumé des brasiers autour desquels ils tordent leurs corps et leurs visages dans les reflets de la flamme.

Il n’y a plus ni ordre, ni loi, ni conscience. Les spectateurs se jettent dans la danse, brûlant leurs vêtements aux feux qui éclairent leur nudité.

De la rapidité des images naît l’incohérence : reins, pieds, seins, visages, mains, fesses, épaules, sexes, bras passent un instant dans la lumière, et sont mangés par la nuit. Les chants sont devenus des cris et les tambours ont perdu leur mesure. Quand une femme tombe, elle continue sa danse, couchée sur le dos, tordant ses bras vers l’amour. Un homme l’emporte alors sous les arbres et les gémissements des étreintes se mêlent à la fureur des brasiers.

Vers minuit, la lune naît du sommet de la montagne. La pâleur de sa lumière transforme en féerie la diablerie de l’orgie. La netteté des ombres change le décor et la silhouette de la Belle se dessine sur la phosphorescence de l’eau entre les cocotiers.

Je me glisse hors de la fête, gagne le wharf, et sur le pont de la goélette, je m’endors dans le bruit de la fête qui cessera avec le jour. Je ne retrouverai le capitaine et l’équipage que le lendemain soir.